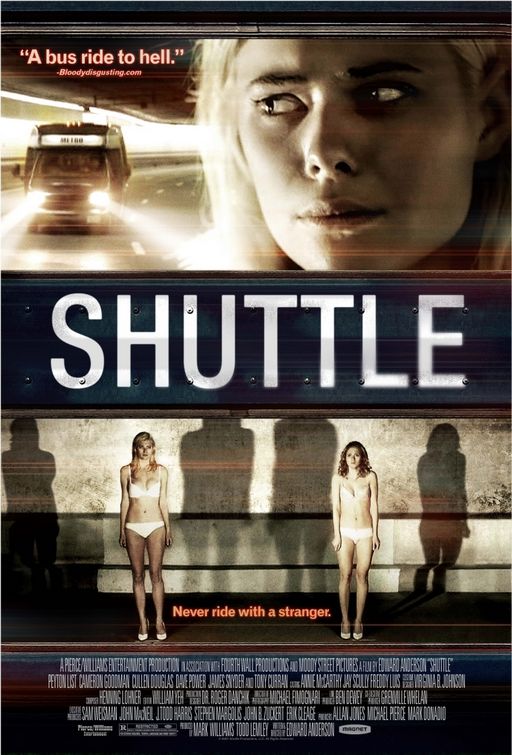

- Deutscher Titel: Shuttle

- Original-Titel: Shuttle

- Regie: Edward Anderson

- Land: USA

- Jahr: 2008

- Darsteller:

Peyton List (Mel), Tony Curran (Fahrer), Cameron Goodman (Jules), James Snyder (Seth), Dave Power (Matt), Cullen Douglas (Andy)

Vorwort

Die Freundinnen Mel und Jules haben gerade einen Karibik-Urlaub hinter sich gebracht und stehen jetzt nur noch vor der Aufgabe, in finst’rer Nacht vom Flughafen nach Downtown L.A. zu gelangen. Hierfür bedient sich der Fluggast von Welt gerne eines „Shuttles“, ergo eines Sammeltaxis. Den Van besteigen neben den beiden Mädels noch die Jungs Seth und Matt, nicht zuletzt, weil Seth sich Hoffnungen macht, der Blondine Jules demnächst in die Wäsche zu steigen; außerdem ist noch ein mittelältlicher Reisender namens Andy an Bord. Zunächst verläuft die Fahrt ereignislos, bis unseren Helden auffällt, dass der Fahrer, eine ohnehin eher nervöses Kerlchen, eine verdächtig durch Industriegebiete führende Route wählt. Abkürzung, meint der Fahrer – soweit so gut, der platte Hinterreifen wenig später ist schon nicht mehr ganz so lustig und ganz mit dem Spaß vorbei ist’s, als Matt beim Reifenwechsel-Helferdienst aufgrund eines taktisch ungünstig zusammenbrechenden Wagenhebers ein paar Finger verliert. Dass die Weiterfahrt nicht, wie annonciert, ins Krankenhaus führt, wird Mel & Co. danach schnell klar. Ihr Fahrer gehört zum kriminellen Gesindel und will seine Passagiere zünftig ausrauben.

[SPOILER] Doch während gut gemeinte Fluchtversuche reihenweise scheitern, der Fahrer beginnt, mit seinen Opfern Psycho-Spielchen zu treiben und Seth beim Versuch, gemeinsam mit Andy zu entkommen, ins Gras beißt, stellt sich heraus, dass Andy und der Fahrer unter einer Decke stecken und die ganze Raub-Nummer nur Vertuschung für eine noch viel perfidere Gemeinheit darstellt…

Inhalt

Nach Hush und Like A Dragon waren Wortvogel und ich schon recht guter Dinge. Von den vier für diesen Festivaltag ausgekuckten Filmen waren zwei schon mal ziemlich gut („Hush“) und hochgradig unterhaltsam („Like A Dragon“) gewesen, da konnte eigentlich schon nichts mehr anbrennen. Die Feuermelder blieben denn auch aus, aber dass „Shuttle“ uns förmlich wegblasen würde und zumindest bei meinereiner schlussendlich zum Top-Film des FFF’08 werden würde, hatten wir beim besten Willen nicht erwartet.

Der für ein schmales Budget von etwas über 5 Mio. Dollar entstandene Film ist einer von der sehr seltenen Spezies, der eigentlich alles richtig macht. Genau wie „Hush“ bezieht „Shuttle“ seine Spannung aus einer sehr einfachen, doch dazu umso wirkungsvolleren Idee – was, wenn der Taxifahrer, zu dem ich mitten in der Nacht ins Auto steige, ein Psychopath ist? Wie schon bei „Hush“ ist das ein Grundgedanke, mit dem sich vermutlich jeder identifizieren kann und der kein großes set-up, keine Background-Story, also schlicht kein aufblähendes Gedöns braucht. Es ist das gleiche Prinzip wie beim genannten Briten-Thriller: die Story ist auf das Wesentliche reduziert: ein paar Charaktere, in eine von ihnen unkontrollierbare Situation gebracht, fertig.

Wichtig ist (was leider viele viele Schreiberlinge im Genre-Bereich vergessen), dass das Script von Edward Anderson seine Charaktere nicht zu Idioten macht. Es sind glaubwürdige Typen (wenngleich Matt und Seth ein bissl Klischee-Jungs sind: Matt ist die große Sportskanone, Seth der Frauenaufreißer, aber das nutzt das Script geschickt aus – Matt als „physische Bedrohung“ wird schnell aus dem Spiel genommen [ich liebe es, wenn Bösmänner nicht gleich dämlich werden, nur weil sie Psychopathen sind und nach einem aus ihrer Sicht vernünftigen Plan vorgehen], Seth tauscht seine Fun-Attitüde, sobald die Lage ernst wird, schnell gegen einen no-nonsense-Approach aus), die vernünftige Dinge tun – keiner macht doofe Vorschläge, niemand unternimmt Bescheuertes, alles, was die Charaktere zu ihrer Rettung versuchen, ist – für die Drucksituation, in der sie sich befinden – durchdacht und bietet echte Erfolgsaussichten. Dass sie immer wieder scheitern, liegt nicht daran, dass sie sich dämlich anstellen, sondern an widrigen Umständen, dummen Zufällen, wie sie im Leben halt passieren (da ist die Überwachungskamera eines Ladens, die Mel für einen Zeichensprache-„Notruf“ nutzt, kaputt; der Autofahrer, dem Jules vor den Kühlergrill läuft, befürchtet, selbst in einen Überfall zu laufen und zögert daher etc.). Alles ist sinnvoll, alles ist schlüssig, alles, was unlogisch erscheint, hat seinen Grund. Und dann, als wir uns als Zuschauer mit der Hoffnungslosigkeit unserer da noch übriggebliebenen Helden abgefunden haben…

… dann zieht uns der Film den Boden unter den Füßen weg.

Jetzt wird’s SPOILER-haltig, also kann ich Euch nicht verübeln, wenn ihr erst in ein paar Absätzen weiterlest (ich würde es in der Tat sogar empfehlen): Ich bin, das dürfte ich bekannt sein, kein Freund des Plottwists um des Plottwists Willen. Das kann gut gehen, muss es aber nicht (und geht häufiger schief als gut). Was Anderson uns hier serviert, ist schlichtweg genial. Es ist nicht so, dass der Plottwist aus dem Nichts kommt – schon eine Weile lang haben wir uns als aufmerksamer Zuschauer mit wachsendem Unbehagen gefragt, ob das mit der schlichten „Räuberpistole“ sein Bewenden haben kann. Trotzdem trifft einen der Twist ob seiner Ausformung ins Mark – anstelle einfach ein Schockende, eine böse Schlusspointe anzutackern, hängt Anderson noch einen ganzen Schlussakt an, der das vorherige Geschehen nicht negiert oder unnötig macht, ganz im Gegenteil, sondern in einen völlig neuen Kontext setzt. Wir erfahren, dass die ganze Plotte um die moderne Wegelagerei nur ein auf die Schnelle improvisierter Notplan der Bösmänner war, um ihre eigentlichen, noch fieseren Intentionen doch noch realisieren zu können (es war nämlich nicht geplant, dass die Jungs zusteigen, also mussten die weg). Die letzten 20 Minuten von „Shuttle“ gehören zum Niederschmetterndsten, was das Genrekino in den letzten – puuh – sicher 10-15 Jahren auf Film bannte. Was man zuvor als Ungereimtheiten oder simple Psycho-Tricks des Fahrers interpretiert hatte, ergibt plötzlich perfiden Sinn (so z.B. hat der Fahrer Mel vorher erpresst, in einem Supermarkt „Speed-Shopping“ mit einer scheinbar völlig wahllos zusammengestellten Einkaufsliste zu gehen, sonst beißt einer ihrer Freunde ins Gras. Im Schlussakt erfahren wir, dass alle diese Gegenstände gebraucht werden). Einzig, dass der böse Fahrer vielleicht ein-zwei „Tode“ zuviel überlebt, mag Genrekonventionen geschuldigt sein, aber selbst diese vordergründigen Unglaubwürdigkeiten sind bei genauem Hinsehen erklärbar. Es ist folgerichtig, dass die Sache nicht gut ausgeht – und, woah, dieses unhappy end wirkt.

Ich bin ja der Ansicht, dass trotz der grundsätzlich eskapistischen Natur des Unterhaltungsfilms für ein negatives Ende durchaus dann und wann Platz ist – das Leben ist nun mal kein Ponyhof, es gibt Ereignisse, die übel enden, es ist nur gerecht und konsequent, wenn es auch im Film den Helden mal nicht gelingt, die gegen sie aufgetürmten „Odds“ zu überwinden. Zumeist setzen Genre-Filmemacher das unhappy end aber nur als billigen Schock ein, um dem Zuschauer noch ein „ätsch, angeschmiert, war völlig wurscht, dass du dir die letzten 90 Minuten Sorgen um die Figuren gemacht hast“ an den Kopf zu werfen, oder sie laufen deswegen leer (im Genre-Film meist sogar häufiger), weil die Charaktere so doof sind, dass der Zuschauer ihnen nichts anderes wünscht, als dass sie bis zum letzten Mann bzw. zur letzten Frau niedergemacht werden. Sehr selten sind die unhappy ends, die wirken UND die man als Zuschauer nicht sehen will, weil man an den Figuren mittlerweile so hängt, dass man ihnen gönnt, mit heiler Haut aus der Sache herauszukommen. „Shuttle“ ist so ein Fall – es ist, wie gesagt, nur konsequent, dass die Story böse ausgeht; aber das „Wie“ und das „Wer“ sind die entscheidenden Zutaten, damit dieses Ende funktioniert, dem Zuschauer mit voller Wucht die Faust in die Magengrube rammt und mit einem Gefühl der hilflosen Ohnmacht zurücklässt. Das „Wie“ will ich, Spoilerwarnung hin oder her, nicht verraten (ich bin ganz stolz auf mich, wie ich um die Ausformulierung des Twists herumlaviere), das „Wer“ liegt ganz einfach daran, dass die Charaktere so glaubhaft, so real, so… „liebenswert“ sind, dass man selbst als gestandener Horrorfan das Heulen kriegen kann; ein Verdienst von Edward Anderson als Autor und Regisseur sowie der Darsteller.

SPOILERENDE.

Filmisch gestaltet Anderson „Shuttle“ mit einfachen, aber wirkungsvollen Mitteln. Der Streifen schafft dadurch, dass sich ein Großteil der Handlung im Inneren des Sammeltaxis abspielt, eine beklemmende, intime Atmosphäre (gedreht wurde zum Teil auf 35 mm, zum Teil auf HD-Video, die Kamera führte Michael Fimognari, der auch die Fotografie für die Slasher-Doku „Going to Pieces“ besorgte), in der sich das schleichende Unwohlsein immer stärker aufbaut. Das Tempo ist ideal gewählt – der Spannungsaufbau ist von uhrwerkhafter Präzision; ohne großen Aufwand oder großartige production values lässt der Film seinem Drehbuch und seinen Darstellern Platz zur Entfaltung; optische Gimmicks, visuelle Mätzchen würden ablenken und wurden daher als unnötig eingestuft. Der Score von Henning Lohner („BloodRayne“, „In the Name of the King: Dungeon Siege“, „Lauras Stern“ – deutsche Beteiligung!) ist unaufdringlich und unterstützt die düstere, nächtliche Stimmung.

Der Film braucht auch kein großen Effekte – zwei-drei Splattereien (abgetrennte Finger, ein Kehlenschnitt, die diversen Verletzungen, die der Fahrer überlebt), die technisch solide gewerkelt sind, das ist genug, mehr ist nicht nötig.

„Shuttle“ würde aber auch ohne seine Darsteller nicht funktionieren, die sind zum Glück absolut auf der Höhe. Peyton List (Mel, bislang hauptsächlich in US-Serien zu sehen gewesen) hat eine überwältigende, sympathische Screen-Präsenz, die mich (zugegeben in der Hinsicht völlig un-objektiv) an die junge Sandra Bullock erinnert. Wenn aus dem Mädel kein Star wird, ist die Welt ungerecht. Cameron Goodman (Rise: Blood Hunter) mag am Anfang ein wenig die valley-girl-Attitüde pflegen, aber auch sie wächst einem ans Herz. Tony Curran, gerade erst im The Midnight Meat Train als Fahrer eines anderen Gefährts böse gewesen (und u.a. in „Underworld: Evolution“, „Liga der außergewöhnlichen Gentlemen“ oder „Blade II“ zu sehen gewesen), liefert eine Paradevorstellung ab; zwischen nervös-hektisch-unsicher über eiskalt-sadistisch bis hin zu beinahe mitfühlend beherrscht er alle Nuancen, die ein Psychopath eben beherrschen muss. James Snyder dürfte sich wundern – neulich spielte er noch in Charlie Bands „Gingerdead Man“, jetzt in einem derart famosen Thriller und liefert dabei eine sehr gute Leistung ab, ebenso wie Dave Power („The Good German“) als sein Kumpel Matt. Cullen Douglas (Gastauftritte in allerhand TV-Serien sowie im kommenden, eher ungefragten „Ace Ventura“-Prequel dabei) brilliert als Andy, der sowohl die feige Socke als auch das fiese Arschloch überzeugend verkörpert. Kurz gesagt – ein perfekt aufeinander abgestimmtes, bestens miteinander harmonierendes Ensemble.

Abschließend wiederhole ich es noch mal: „Shuttle“ war für mich das Highlight, der Überraschungshit des FFF – eine wirklich fieser, hundsgemeiner, bösartiger kleiner Thriller, wie er dem Genre öfter passieren sollte. Sie sind selten geworden, die Filme, die mich nicht kalt lassen, aber „Shuttle“ ist einer. Wow.

5/5

(c) 2008 Dr. Acula

Review verfasst am: 01.10.2008